Profitant de VRAIES grandes plages de temps libre (vacances hors de la maison), j'ai réalisé durant les vacance de Février les bijoux pour accompagner ma tenue.

Quelques sources d'inspiration: les colliers dits "à l'esclavage", le film The Duchess, les auto-portraits d'Elisabeth Vigée-Lebrun (encore?! ben oui, elle est incontournable pour cette période...)

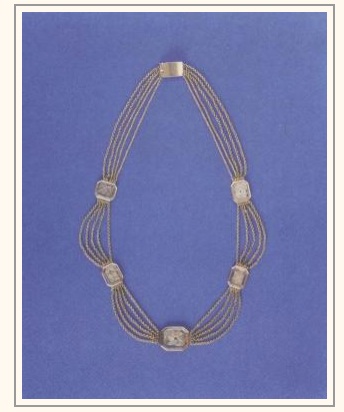

Voici mon interprétation: un collier en perles et camée, dont la forme est inspirée des colliers à l'esclavage, et des boucles d'oreilles dormeuses (pas histo, à l'époque elles étaient plutôt montées en girandole, mais je n'ai trouvé que ça comme monture...) directement copiées sur E. V-L.

Fabrication du collier:

1) mes premiers pas avec l'araldite! *J'ai fixé le camée à fond gris (taille moyenne) dans un support ovale simple à 4 griffes et bords droits, puis j'ai collé ce support dans un autre support de grande taille cette fois, celui qui a le noeud au sommet et la "dentelle" de métal tout autour.

*J'ai fixé le camée à fond gris (taille moyenne) dans un support ovale simple à 4 griffes et bords droits, puis j'ai collé ce support dans un autre support de grande taille cette fois, celui qui a le noeud au sommet et la "dentelle" de métal tout autour.J'ai ensuite enfilé les petites perles blanches sur un fil cablé pour plus de facilité d'assemblage et plus de solidité de l'ensemble (mon fil cablé fait 2 fois le tour complet dans les perles) et j'ai collé cette "couronne" de perles dans l'espace vide entre le camée et les bords du grand support.

J'ai ensuite réalisé de grands anneaux ovales pour suspendre les trois perles gouttes grises au bas du camée.

*J'ai également collé les pastilles de pâte de verre au centre des fleurs métalliques.

* Puis j'ai laissé le tout sécher gentiment 24 heures...

2) montage:

* J'ai enfilé un morceau de fil cablé dans les anneaux souhaités du motif central, plié ce fil en deux et enfilé d'abord une perle à écraser (sans la serrer) puis mes premières grandes perles dessus jusqu'à la longueur désirée.

* J'ai enfilé un morceau de fil cablé dans les anneaux souhaités du motif central, plié ce fil en deux et enfilé d'abord une perle à écraser (sans la serrer) puis mes premières grandes perles dessus jusqu'à la longueur désirée.J'ai croisé les deux extrémités du fil cablé dans un anneau de la fleur de métal et repassé les deux brins dans toute les perles pour venir le recroiser dans l'anneau de départ et repasser une dernière fois dans la perle à écraser et la plupart des perles blanches.

Il est temps de serrer la perle à écraser , et voilà un motif semi-rigide (il y a 4 à 6 brins de fil cablé dans chaque perle) et plutôt solide!

Le tout a été multiplié par 4, évidemment...

* Le même procédé a été utilisé pour la seconde partie, en plaçant cette fois 3 perles à écraser à l'autre extrémité (en dernier, donc) juste avant de croiser les brins dans le fermoir.

Procédé qui a été multiplié par 6, cette fois (et c'était loooooong)!

Fabrication des boucles d'oreilles:

Petit problème technique: mes supports pour les pastilles en pâte de verre ne comportaient qu'un seul anneau...J'ai donc dû truander un peu pour arriver au résultat voulu.

* Fixation des pastilles dans les supports (en même temps que les travaux de collage du collier) et 24h de séchage.

* Raccordement du support des pastilles aux montures dormeuses, au moyen d'un anneau ouvert simple.

* Raccordement du support des pastilles aux montures dormeuses, au moyen d'un anneau ouvert simple.* Fabrication de l'anneau large et raccordement de la perle goutte grise à l'entre-deux vieil argent

* Puis feintage à mort à base d'anneaux de longueurs différentes, en arrière plan, pour que l'entre-deux arrive juste sous la pastille et ne se retrouve pas de profil! L'entre-deux est donc fixé directement sur la monture de BO, et la pastille repose juste devant et de ce fait est mobile (l'effet est étrange mais pas inintéressant, ça bouge et ça fait des reflets au moindre mouvement ...)

Fournitures utilisées:

* Fil cablé gris, perles à écraser vieil argent, perles gouttes gris pâle et entre-deux vieil argent de Perles&Co; * 1 Camée fond bleu-gris (existe aussi à fond noir ou rose), 2 supports argentés, 4 pastilles en pâtes de verre gris violacé, perles blanches (1 mesure de petites et 2 louches de moyennes), anneaux ouverts, 1 fermoir à 3 anneaux, 1 paire de boucles d'oreilles dormeuses à motif feuille, 2 grands motifs entre-deux "fleurs" argentés de la Droguerie (boutique de Nantes)

* une pince plate (magasin de bricolage), un kit d'araldite (au supermarché du coin), et bôôôôôôcoup de temps et de patience...

une jolie ligne flatteuse pour un faux dos nu

une jolie ligne flatteuse pour un faux dos nu la robe printanière multi-époques

la robe printanière multi-époques la robe rose de "Mme X"

la robe rose de "Mme X" la robe en jean(s)

la robe en jean(s)

ben ... euh... oui, mais ton déguisement de Viking, c'est juste des accessoires! (un casque, un bouclier, une épée, et une chaîne avec médaillon)...

ben ... euh... oui, mais ton déguisement de Viking, c'est juste des accessoires! (un casque, un bouclier, une épée, et une chaîne avec médaillon)...

).

).

...

...  j'ai donc coupé et épinglé mes bandes, et les ai fixées à la main par des petits points fixes à chaque croisement stratégique (pas compliqué, mais finalement assez long quand même)

j'ai donc coupé et épinglé mes bandes, et les ai fixées à la main par des petits points fixes à chaque croisement stratégique (pas compliqué, mais finalement assez long quand même)